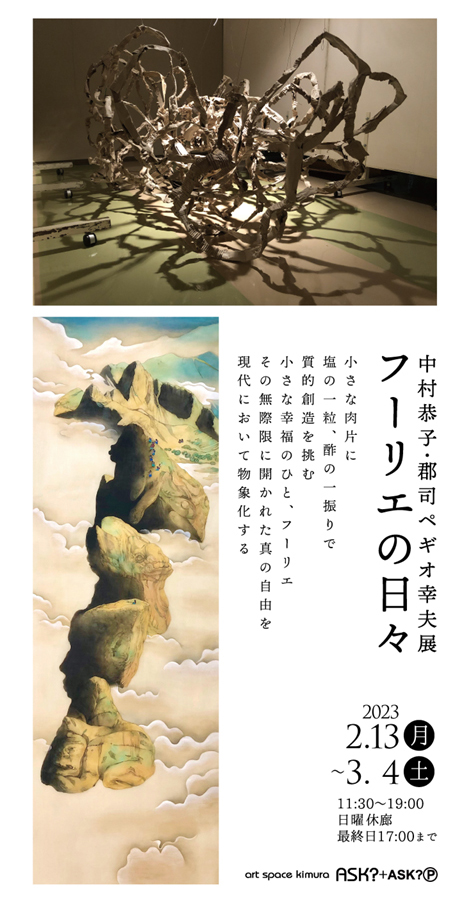

2023年2 月 13 日(月)-3月4日(土)11:30~19:00※最終日17:00まで

art space kimura ASK?/ASK?P

日曜休廊

2月23日(祝)は、14時から展覧会記念トークショーを予定しております

◆感染症の状況により中止・延期する可能性があります。

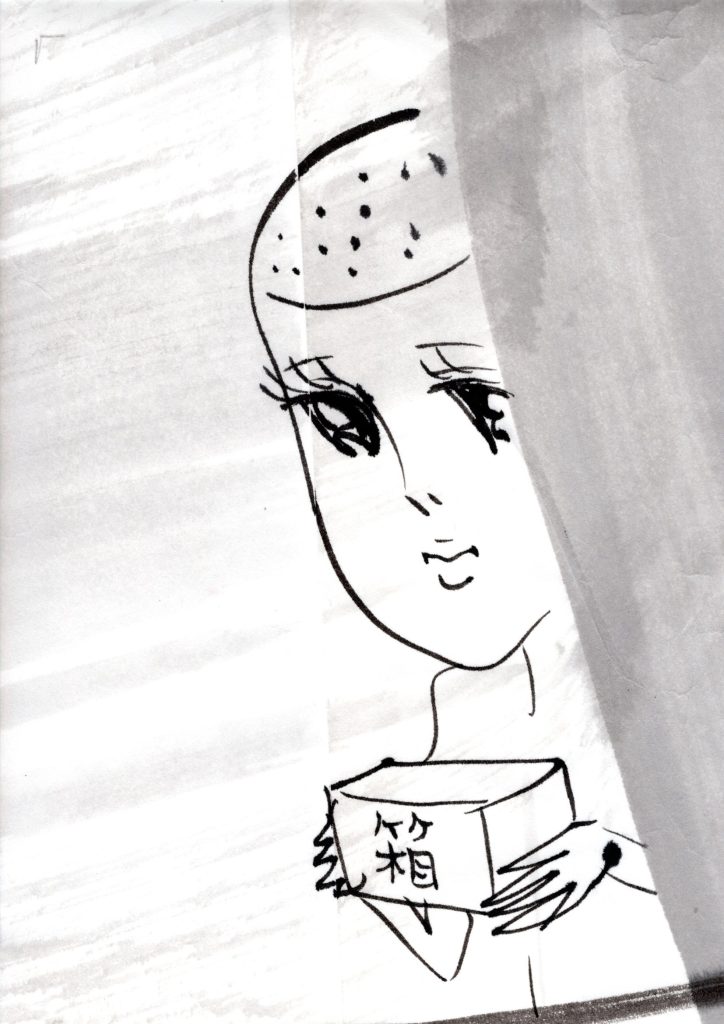

小さな肉片に

塩の一粒、酢の一振りで

質的創造を挑む小さな幸福のひと、フーリエ

その無際限に開かれた真の自由を

現代において物象化する

略歴

中村 恭子 Kyoko Nakamura

長野県下諏訪町 生まれ

2005年 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻 卒業

2010年 東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻日本画研究領域博士課程 修了、博士(美術)

現職 九州大学大学院芸術工学研究院 助教、東京外国語大学AA研 フェロー、早稲田大学総合研究所 招聘研究員

主な展示歴

N-ART展2022 vol.1(ガレリア表参道/長野 2022)、長野県文化振興事業「Re-SHINBISM 1」(ギャラリー82/長野 2022)、諏訪市美術館令和4年度特集展示:中村恭子日本画作品展「脱創造する御柱」(諏訪市美術館/長野 2022)、中村恭子展「首を擡げたアルシブラ」、中村恭子「皿鉢絵巻展」、中村恭子・郡司ペギオ幸夫刊行記念「TANKURI 創造性を撃つ」展、中村恭子日本画作品展「書割少女のアンチノミー」、中村恭子・郡司ペギオ幸夫「立ち尽くす前縁・立ち尽くされた境界」(順にArt Space Kimura ASK? 2016、2017、2019、2021、2022)、中村恭子日本画作品展「書割少女」(新潟大学旭町学術資料展示館/新潟 2022)、中村恭子日本画作品展「書き割りの身をうぐひすは無限小の幸福」(新潟市美術館市民ギャラリー/新潟 2021)ほか多数。今後の展示に公益財団法人八十二文化財団「第5回メタモルフォーシス展」(ギャラリー82/長野 2023)。

著書

主な著書に中村恭子・郡司ペギオ幸夫『TANKURI 創造性を撃つ』水声社、2018など。

中村恭子ウェブサイト:http://www.kyokonakamura.jp/

郡司ペギオ幸夫 Yukio Pegio Gunji

1982年 東北大学理学部地学科 卒業

1987年 東北大学大学院 理学研究科博士後期課程 修了(理学博士)

1999年 神戸大学理学部地球惑星科学科 教授(2014年3月まで)

2014年~ 早稲田大学理工学術院 基幹理工学部・研究科 教授、神戸大学理学部名誉 教授(現職)

著書

主な著書に『原生計算と存在論的観測』(東京大学出版会、2004)、『生命理論』(哲学書房、2006)、『生きていることの科学』(講談社現代新書、2006)、『時間の正体』(講談社選書メチエ、2008)、『生命壱号』(青土社、2010)、『群れは意識をもつ』(PHPサイエンス・ワールド新書、2013)、『いきものとなまものの哲学』(青土社、2014)、『生命、微動だにせず』(青土社、2018)、『天然知能』(講談社選書メチエ、2019)、『やってくる』(医学書院、2020)、『セルオートマトンによる知能シミュレーション―天然知能を実装する』(共著、オーム社、2021)、『かつてそのゲームの世界に住んでいたという記憶はどこから来るのか』(青土社、2022)ほか多数。

郡司ペギオ幸夫ウェブサイト:http://www.ypg.ias.sci.waseda.ac.jp/