■会 場 : 4F特別会場

■会 期 :2025年11月 17 日(月)-11月26日(水)※日曜休廊

11:30~19:00

※都市開発による移転に伴い、同ビル4Fが最初で最後の展示空間として設置されました。

郡司の天然知能にまつわる研究成果を映像表現によって示します。

[出品者]

郡司ペギオ幸夫 教授

YANG RUIJIA 助手

大澤慶彦 大学院

德山祐耀 大学院

黄昱 大学院

ほか

■会 場 : 4F特別会場

■会 期 :2025年11月 17 日(月)-11月26日(水)※日曜休廊

11:30~19:00

※都市開発による移転に伴い、同ビル4Fが最初で最後の展示空間として設置されました。

郡司の天然知能にまつわる研究成果を映像表現によって示します。

[出品者]

郡司ペギオ幸夫 教授

YANG RUIJIA 助手

大澤慶彦 大学院

德山祐耀 大学院

黄昱 大学院

ほか

■会 場 : art space kimura ASK?P

■会 期 :2025年11 月 17 日(月)-11月26日(水)※日曜休廊

11:30~19:00

※京橋のASK?では最後の展覧会となります

大阪大学中之島芸術センター基盤研究Ⅲ事業に位置付けられたプロジェクト「体験を志向する技術」で始動した文理融合研究の成果を示します。

「記憶」をテーマにした本研究は、郡司ペギオ幸夫(早稲田大)が提唱する「天然知能」の創造モデルに現れる「トラウマ構造」に基づいています。トラウマ構造とは、AでもありBでもあるという肯定的矛盾とAでもBでもない否定的矛盾が、同時に成立し、そのことでそれぞれの矛盾の強度を薄めるという構造です。

この構造で特に否定的矛盾がどのように、いかに構成できるかということが、創造性と強い関連を持つと考えています。このトラウマ構造における否定系の構成を、「記憶」という観点で共同研究し、「プロトデジャヴを発生させる装置」を構築することを目指しています。

本展ではその研究成果の一端を、実験的な映像表現、インスタレーション、絵画によって示します。

[研究構成員]

黒木萬代(哲学、少女論)

郡司ぺギオ幸夫・早稲田大学教授(天然知能研究、理論生命科学)

笹井一人・茨城大学教授(複雑系科学、エージェント工学)

谷伊織・神戸大学助教(感性情報学、生物計算機)

中村恭子・大阪大学准教授(日本画、芸術基礎論)

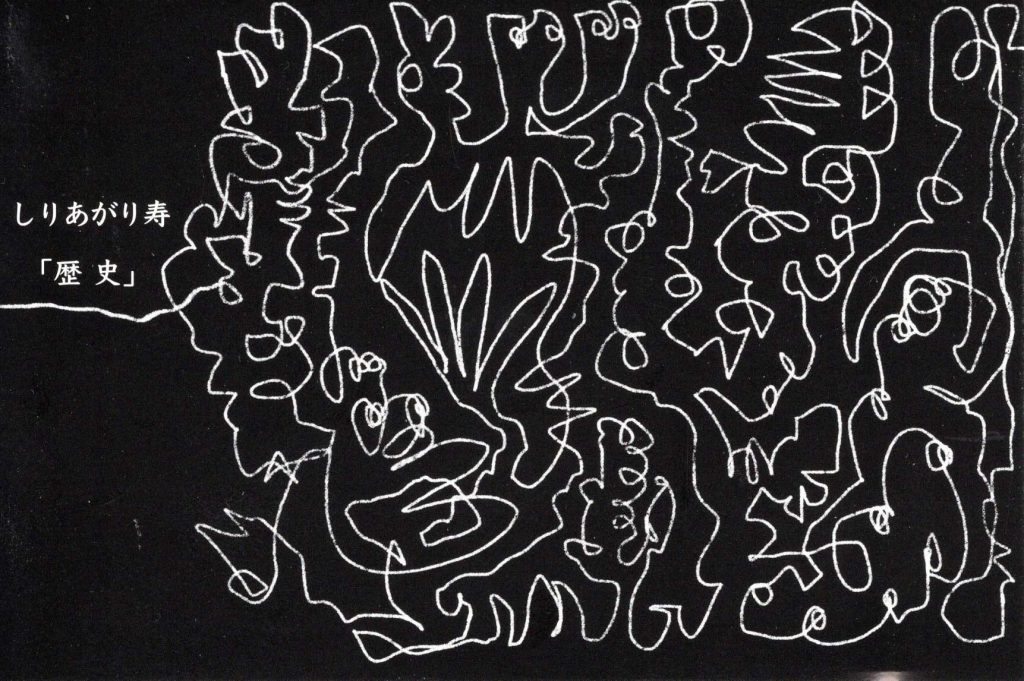

お世話になった京橋ASK?が引っ越します。場所にとらわれないのが情報時代ですが

mapにポイントされる座標だけではないのが「場所」。そんな感じで取り壊される壁に

この場所と次の場所が繋がる一筆書きします。

ホントはこの壁が崩れるところみたいっすね!

我々はいかにして

風景の湧き立つ場所に辿り着けるか

■会 場 : art space kimura ASK?/ASK?P

■会 期 :2025年6 月 23 日(月)-6月28日(土)※日曜休廊

11:30~19:00

※トークイベントは6/28(土)14:00 より開催予定

■中村恭子 略歴

長野県下諏訪町 生まれ

2005年 東京藝術大学美術学部絵画科日本画専攻 卒業

2010年 東京藝術大学大学院美術研究科絵画専攻日本画研究領域博士課程 修了、博士(美術)

現職 大阪大学中之島芸術センター准教授、早稲田大学総合研究所招聘研究員

主な展示歴

もんぜん千年祭(善光寺大勧進紫雲閣/長野 2024、善光寺外苑西之門よしのや/長野 2025)、大阪大学中之島芸術センター企画:天然表現「投錨するアート」展(大阪大学中之島芸術センター/大阪 2024)、大阪大学中之島芸術センター開館記念 中村恭子日本画作品展「風景の肉体」(大阪大学中之島芸術センター/大阪 2023)、N-ART展2022 vol.1(ガレリア表参道/長野 2022)、長野県文化振興事業「Re-SHINBISM 1」(ギャラリー82/長野 2022)、諏訪市美術館令和4年度特集展示:中村恭子日本画作品展「脱創造する御柱」(諏訪市美術館/長野 2022)、中村恭子展「首を擡げたアルシブラ」、中村恭子「皿鉢絵巻展」、中村恭子・郡司ペギオ幸夫刊行記念「TANKURI 創造性を撃つ」展、中村恭子日本画作品展「書割少女のアンチノミー」、中村恭子・郡司ペギオ幸夫展「立ち尽くす前縁・立ち尽くされた境界」、中村恭子・郡司ペギオ幸夫展「フーリエの日々」(順にArt Space Kimura ASK?/東京 2016、2017、2019、2021、2022、2023)、中村恭子日本画作品展「書割少女」(新潟大学旭町学術資料展示館/新潟 2022)、中村恭子日本画作品展「書き割りの身をうぐひすは無限小の幸福」(新潟市美術館市民ギャラリー/新潟 2021)ほか多数。

著書

主な著書に中村恭子・郡司ペギオ幸夫『TANKURI 創造性を撃つ』水声社、2018など。

■郡司ペギオ幸夫 略歴

1982年 東北大学理学部地学科 卒業

1987年 東北大学大学院 理学研究科博士後期課程 修了(理学博士)

1999年 神戸大学理学部地球惑星科学科 教授(2014年3月まで)

2014年~ 早稲田大学理工学術院 基幹理工学部・研究科 教授、神戸大学理学部名誉 教授(現職)

主な展示歴

もんぜん千年祭(善光寺外苑西之門よしのや/長野 2024、2025)、大阪大学中之島芸術センター企画:天然表現「投錨するアート」展(大阪大学中之島芸術センター/大阪 2024)、Alife 2023:無意識的関係性展(北海道大学クラーク会館/北海道 2023)、中村恭子・郡司ペギオ幸夫刊行記念「TANKURI 創造性を撃つ」展、中村恭子・郡司ペギオ幸夫展「立ち尽くす前縁・立ち尽くされた境界」、中村恭子・郡司ペギオ幸夫展「フーリエの日々」(順にArt Space Kimura ASK?/東京 2019、2022、2023)。

著書

主な著書に『原生計算と存在論的観測』(東京大学出版会、2004)、『生命理論』(哲学書房、2006)、『生きていることの科学』(講談社現代新書、2006)、『時間の正体』(講談社選書メチエ、2008)、『生命壱号』(青土社、2010)、『群れは意識をもつ』(PHPサイエンス・ワールド新書、2013)、『いきものとなまものの哲学』(青土社、2014)、『生命、微動だにせず』(青土社、2018)、『天然知能』(講談社選書メチエ、2019)、『やってくる』(医学書院、2020)、『セルオートマトンによる知能シミュレーション―天然知能を実装する』(共著、オーム社、2021)、『かつてそのゲームの世界に住んでいたという記憶はどこから来るのか』(青土社、2022)、『創造性はどこからやって来るか –天然表現の世界』(ちくま新書、2023)ほか多数。

この度、亡きクリヨウジ(久里洋二)との出会いと別れを偲ぶ

「お別れの会」を執り行うこととなりました。

皆様と故人の思い出を語り合い、心に残る会にしたいと存じます。

ご多忙中まことに恐れ入りますが、ぜひともご出席いただきたく、

ご案内申し上げます。

※誠に勝手ながら、御香典・御供花は謹んで辞退致します。

※なお当日は平服にて御出席下さるようお願い申しあげます。

発起人

クリヨウジ ハローお別れの会実行委員会

(実行委員:古川タク、栗原由行、巻島清二、吉野ナオコ、木邑芳幸)

概要(タイムスケジュール)ーーーーーーーーー

11:30~ 上映

・11PM「ミニミニアニメーション」を1日中公開します。

・ASK?の個展での上映で発表した「HUMAN CRAZY」「FRAGs」「頭の中のくるみ」を会場限定にて上映します。

・リクエスト上映も受け付けます。

17:00~ パーティー

・クリヨウジ個展にて毎回恒例で開催されていた初日パーティーをイメージして、

17時からはお酒とお食事を楽しみながらご歓談いただきたく思います。

・クリヨウジの思い出を語り合いましょう。

・飲食持ち込み大歓迎♡

17:00~21:00 上映&トークイベント

・パーティーの中で、貴重&懐かしの映像上映・スライドショーと共に、

・古川タクさんはじめ、歴代の久里実験漫画工房スタッフがトークします。

貴重な制作秘話、工房面白エピソードなど、どうぞお見逃しなく!

・トーク飛び入り参加も歓迎します!

特別ブースーーーーーーーー

~あなたのクリヨウジ作品を飾って~

受付時間 11:30~20:00

当日、お手持ちのクリヨウジ作品をご持参ください。

クリヨウジとのエピソードのある作品を飾らせていただき、ぜひその思い出を手向けてください。皆様の思い出で壁一面を彩りたく、ご参加をお待ち申し上げます。

※スペースの都合上、小品に限りますので予めご了承ください。

※作品は当日のお持ち帰りをお忘れなくお願い致します。

※画廊で丁寧にお取り扱い致しますが、ご心配のある作品はお控えください。

書籍販売

受付時間 11:30~

クリヨウジが30年以上表紙を担当した「現代思想」(青土社)より、4月14日発売の追悼特集号を会場にて販売致します。この機会にぜひご購入ください。

青土社「現代思想」2025年5月臨時増刊号

※詳細は随時更新

art space kimura ASK? (2F)

2025年3月3日(月)~3月15日(土)11:30-19:00

※最終日17:00まで

阿部は“手描きの計算”をテーマに、音に反応してビジュアルを描画する仕組みの制作を続けてきました。

コンピュータによる演算は、その実行者が誰であれ同じ結果を出力できます。

そのため作家の独自性は描画プロセスそのものに表れると考えています。

したがって、作家には独自のプロセスやアルゴリズムを探求し、固有の表現方法を見出すことが求められるでしょう。

私は、イラストレーションや漫画、アニメーションといった、手描きが主流の視覚表現の領域に着目しました。

その中で、手描きの視覚的な特徴を計算による描画プロセスに取り入れ、独自の描画表現を探求しています。

手描きと計算による描画では、同じ視覚表現であってもその描画プロセスが大きく異なります。

手描きでは身体を用いた直接的な画面の操作が可能であり、そこから生じる特徴を計算による描画に組み込むことは困難です。

そのため手描きの特徴を抽象的に捉え、アルゴリズムへと再構築することが求められます。

それでも、二つの描画プロセスの根本的な差異によって、計算による描画が手描きの描画へと完全に一致することは容易ではありません。

本作はこの差異をはっきりと認識した上で、手描きと計算による描画の間に生じる領域に新たな描画の可能性を探る試みでもあります。

独自の描画プロセスを模索する過程で生じた、両者の特徴や特性が混ざりあったビジュアルを好意的に受け入れてきました。

本展では、単なる技術的模倣や表層的な再現に留まらない、独自の描画手法と描画表現を展示します。

主催:阿部 和樹

支援:令和6年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業

1997年 栃木県生まれ。アーティスト、プログラマー。

2022年 情報科学芸術大学院大学[IAMAS] メディア表現研究科 博士前期課程 修了。

計算機を用いて、独自の生成プロセスを構築することで作品を制作する。近年は「手描きの計算」という概念を主軸に据え、手描きの表現と計算機による描画が交差する領域に計算機を用いた新たな視覚表現を探求している。両者の根本的な差異と特性に着目し模索することで、単なる技術的模倣や表層的な再現を超えた独自の表現手法の確立を目指している。

阿部和樹ウェブサイト:https://sites.google.com/view/kazukiabe/

2023 – アジアデジタルアート大賞展 FUKUOKA 一般 / 静止画部門 優秀賞 受賞

2023 – 第二回 AIアートグランプリ 優秀賞

2022 – やまなしメディア芸術アワード 2022 入選

2022 – 第28回 学生CGコンテスト アート部門 Partner Award 受賞

2024 – アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA 福岡市美術館

2024 – Lag-Log-Loop グループ展 新宿眼科画廊

2024 – 恵比寿映像祭2024 CCBT×恵比寿映像祭2024「Poems in Code——ジェネラティブ・アートの現在/プログラミングで生成される映像」 恵比寿ガーデンプレイス センター広場

芹澤 碧「Is there そこにいる」

art space kimura ASK?P (B1F)

2025年2月10日(月)~2月15日(土)11:30-19:00

※最終日17:00まで

2023年より制作を行うメディアアート作品《Is there そこにいる》に焦点を当てた展示を開催いたします。

本作品は水滴に動きを作り、日常に見る水の形とは異なる水らしさを引き出すことによって、私たちの目がとらえる「物質らしさ」「リアリティ」とは何かを問いかけます。水そのものの「らしさ」と、形や動きから他のイメージを想起させる「らしさ」が混ざりあうことで、私たちが日常的に知る水の姿と非日常的な水の姿を持つヴァーチャルな姿を作り出します。

映像メディアやAIの発達により、何が現実で何がヴァーチャルなのかその境界が曖昧になる現代において、私たちが何に対してリアリティを感じるのか「そこにいる」体験から投げかけます。本展示では映像の中にあるリアルな存在、リアルにあるヴァーチャルな存在を鑑賞するという二つの体験から試みます。

本作品は2024年のArs Electronicaのフェスティバル内の展示 Theme Exhibition HOPE: the touch of manyの出展作品に選ばれ、個展として本作品の展示を行うのは初めてとなります。

ビジュアルアーティスト、メディアアーティスト。映像メディアを軸に、動きや現象に焦点を当てた作品制作を行う。近年は現実らしさやバーチャルらしさといった切り口から、物質や現象に対するイメージの認知を問う作品を制作している。これまでビデオインスタレーションやVR、オーディオビジュアルパフォーマンスといった形態で作品を発表してきた。近年は装置を用いた作品といった物理的な形態から、現代におけるリアリティは何かを探求している。また電子音楽研究会のメンバーとしても活動している。

CV

学歴

武蔵野美術大学造形学部基礎デザイン学科卒業

情報科学芸術大学院大学 博士前期課程在籍

展示

2021 [ __ ]line (Galeria mano a mano)

2021F (OPED SPACE TOKYO)

2022 NEWVIEW FEST 2021 EXHIBITION VIRTUAL VENUE

2022 FANCY REALTY ( 西早稲田 in the house)

2024 2023 年度 卒業・修了制作展 ( 武蔵野美術大学 鷹の台キャンパス )

2024 2023 年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀作品展 ( 武蔵野美術大学 美術館 )

2024 Ars Electronica 2024 Theme Exhibition HOPE: the touch of many (Austria , Linz , POSTCITY)

パフォーマンス

2023 Hyper geek #5 (トンネル東京 )

2023 0 // 2023 Public Visuals (トンネル東京 )

2023 PROGRESS…? #03 (at) P.O.N.D. ( 渋谷パルコ PARCO GG Shibuya mobile esports cafe&bar) ※電子音楽研究会としての活動

2024 PROGRESS…? #04 w/ dialog() (代官山 saloon) ※電子音楽研究会としての活動

受賞・採択

2022 NEWVIEW AWARDS Silver Prize

2024 2023 年度 武蔵野美術大学 卒業・修了制作 優秀賞

2024 Flying Tokyo 2024 デジタル等クリエイター人材創出事業 採択

2024 令和 6 年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業国内クリエイター発表支援プログラム 採択

2025/2月

次の展示は2月10日からを予定しております。

art space kimura ASK?P (B1F)

2025年2月10日(月)~2月15日(土)11:30-19:00 ※最終日17:00まで

2024年12月10日(火)~12月21日(土)11:30-19:00

※日曜休廊

art space kimura ASK?

本作は、従来のアーカイブを拡張したアーカイブ作品になっています。

バージョンは3.0で、今回はコンテンツとして、今年1、2月に木下恵介記念館(静岡)で発表したサイトスペシフィック・インスタレーション『グレー、色彩が失われた世界で』の記録を使用します。

このアーカイブプロジェクトは、主にインスタレーションなどの空間そのものを体験するタイプの作品や、場所の要素を取り込んだサイトスペシフィックな作品には、従来のアーカイブでは十分に対応しきれていないという認識から始まったもので、アーカイブの拡張を目的としています。また、この作品はアーカイブであるため、テーマには自ずとモバイル性が含まれています。そのため、作品のサイズは素材や展示スペースの大きさによって、その都度フレキシブルに変更されます。また、このアーカイブ作品は今後も継続し発展させていく予定です。

支援:令和6年度文化庁メディア芸術クリエイター育成支援事業

■略 歴

2002年 東邦大学卒業

2004年 イメージフォーラム付属映像研究所修了

2006年 岐阜県立国際情報科学芸術アカデミー卒業

2008年 京都芸術大学卒業

2011年 東京藝術大学大学院映像研究科中退

【個展】

2012年 「After Snow」 ギャラリーなつか/東京

2015年 「Parallel Processing」 ギャラリーなつか/東京

2019年 「バベル、あるいは分別の未来」 ギャラリーなつか/東京

2022年 「Parallel Processing Ⅱ」 ギャラリーなつか/東京

2023年 「standing on the shoulders of Giants」 浜松市鴨江アートセンター/静岡

2024年 「グレー、色彩が失われた世界で」 木下恵介記念館/静岡

【主なグループ展】

2008年 「第3回日韓現代美術交流 純情の衝突」 Moran Gallery Seoul/ソウル、韓国

2009年 「SICF10」 スパイラル/東京

「P&E 2009」 アートコートギャラリー/大阪

「AMUSE ART JAM 2009」 京都文化博物館/京都

2010年 「門真アートプロジェクト つながり展」 門真市幸福町商店街/大阪

2017年 「View’s View」 ギャラリーなつか/東京

2022年 「はじまりの残像」 ソニーイメージングギャラリー銀座/東京

「IAG AWARDS 2022 EXHIBITION」 東京芸術劇場ギャラリー1&2/東京

2023年 「第1回 ECA展」 東京都美術館ギャラリー/東京

「MONSTER EXHIBITION」 790Pennsylvania/サンフランシスコ、 アメリカ

【音楽リリース】Yuta Nagashima 名義

ソロアルバム

2014年 『Sunflower』/CD, Digital Data/ambiencephono/日本

2015年 『White Sleep』/CD, Digital Data/Darla Records/アメリカ

2023年 『Blue Hydrangea』/Cassette, Digital Data/Darla Records/アメリカ

コンピレーション

2020年 『Little Darla Has a Treat for You, Vol. 30: Summer 2020』/CD, Digital Data/Darla Records/アメリカ

【主なパフォーマンス】

2004年 「ArsElectronica Campus Exhibition」 Stadtwerkstattなど/オーストリア

VSMM国際学会での赤松正行氏のパフォーマンス『Opticon』に参加 ソフトピア/岐阜

2005年 「アルゴリズムとからだ展」 ソフトピア/岐阜

2006年 「芸術科学会第二回デジタルミュージックコンテスト自由作曲部門入選作品公開演奏」 秋葉原UDXビル/東京

2024年 「Sound Performance」 バレン芸術大学 レクチャーホール/アイルランド

【レジデンス】

2022年10月 – 2023年2月 浜松市鴨江アートセンター/静岡

2024年3月 バレン芸術大学 /アイルランド

【主な受賞歴】2023年 浜松市鴨江アートセンター アーティスト・イン・レジデンス賞

2024年11月19日(火 )~12月7日(土)11:30-19:00 ※日曜休廊※最終日17:00まで

art space kimura ASK?

ぶーーーんと、とんでった。

きみは空からアリを見つめ、あるいはそれを踏んづけて、ぶーーーーーんと、とんでいったんだ。

赤い川の向こうで、きみはまだ手を振っている。わたしは仕方がないから受話器をとって伝える。

「たまごと、ベーコン、チーズを買うの。あとはきみの好きなキノコを選んだらいい。そうしてきみは、わたしにとびきりおいしいカルボナーラをつくるの。」

とんできたセミが、四角いベランダの底で動くのをやめた。

――まちだリな原画展。展示「三度目の信号を無視して」で制作された原画をここまでの軌跡として展開し、次作へと紡ぐための展示。

略歴

1997 千葉県市原市に生まれる。

2020 アニメーションを描きはじめる。

2021 東京藝術大学美術学部デザイン科を卒業。

2022 クマ財団6期生に採択。

2023 東京藝術大学映像研究科アニメーション専攻を修了。映像作家100人2023選出。クマ財団活動支援生に採択。

2024 映像作家100人2024選出。MOVOP企画上映。ASK映像祭個展「三度目の信号を無視して」TOKYO MIDTOWN AWARD 2024 展示。優秀賞受賞